6.) Das Motiv selber soll gegliedert werden. Es besteht aus Unterobjekten und wird so wie ein Raum ausgeleuchtet. Es wird in sich selber wie ein Raum behandelt.

7.) Letztendlich sollte man nicht vergessen, daß es Ziel der Ausleuchtung ist, ein dreidimensionales Objekt in einem zweidimensionalen Medium glaubhaft wiederzugeben. Die visuellen Codes der Dreidimensionalität müssen auf einem Monitor in einer geometrischen Projektion reproduziert werden.

Zusammengefasst bedeutet Lichtführung, die Kontraste im Bild zu steuern und mit Schatten (Eigenschatten, Schlagschatten) zu gestalten. Man könnte auch sagen, mit den Helligkeitsverläufen und den sich daraus ergebenden Tonwertunterschiede das Bild emotional und perspektivisch zu gestalten.

Somit modelliert man eigentlich in zweifacher Weise:

Einmal wird die Geometrie aus Polygonen generiert und anschließende texturiert, wobei schon mit den Materialeigenschaften und Textureigenschaften eine Anbindung an die Lichtquellen und anderen Objekte im Raum hergestellt wird.

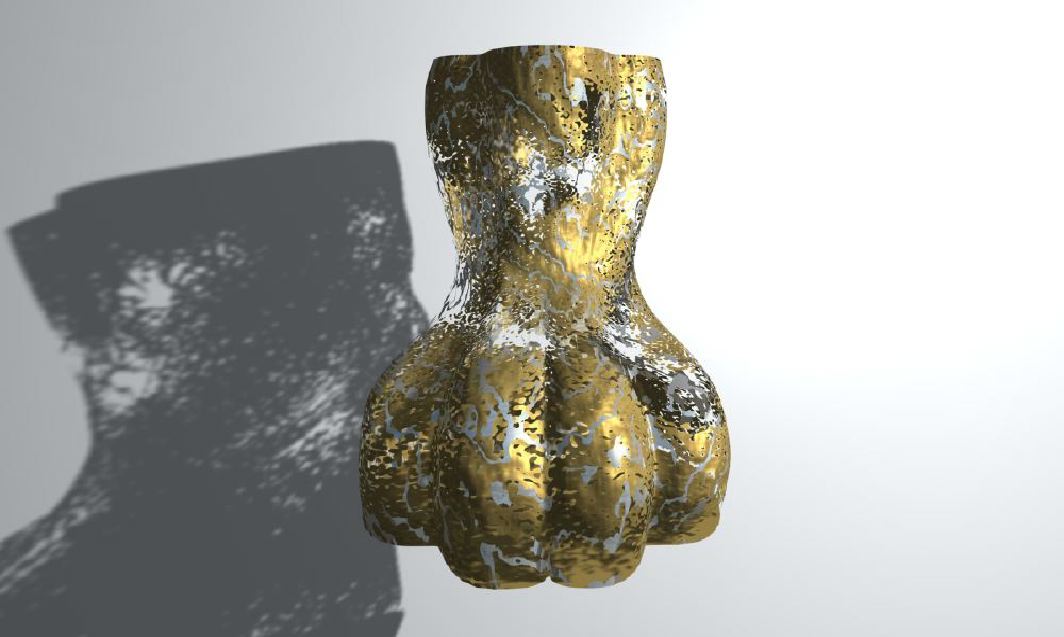

Wird das Objekte in eines Szene also Raum gestellt, modelliert man mit den Lichtquellen ein zweites mal den Körper. Dabei geht es darum, gekrümmte Oberflächen (=kontuierlicher Wechsel einer Fläche) und eckige Flächenwechsel visuelle eindeutig dem Betrachter zu vermitteln. Plastizität ergibt sich aus den Tonwert- und den Farbunterschieden, die eine Fläche als zweidimensionale Projektion darstellen. Die Grauwerte und Farbverläufe, die Tonwertunterschiede sind es, die dem Auge die Informationen über die Räumlichkeit des betrachteten Objektes übermitteln.

Der 3D-Modellierer wechselt vom Bildhauer zum Maler. Objekte in 3D zu modellieren und in Szene zu setzen bedeutet letztendlich ein bildhauernder Maler oder malender Bildhauer zu sein.